「武蔵野のくらし今昔―昭和の衣・食・住―」のミュージアムトーク@武蔵野ふるさと歴史館に行ってきました!①からの続き。

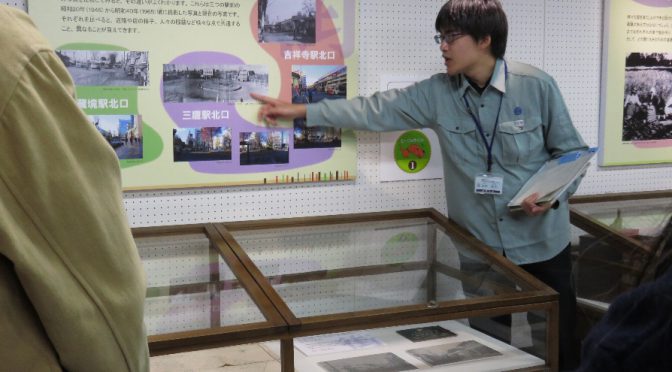

波田(はだ)学芸員のご説明のもと、まずは、「街並み(の移り変わり)」エリアから。

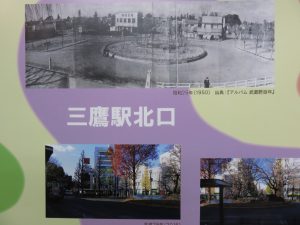

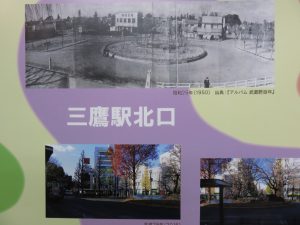

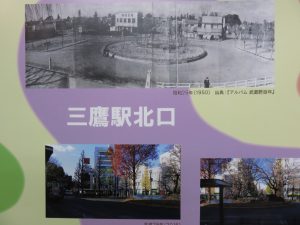

三鷹駅北口の街並みは変わりましたが、銀杏は同じ場所にあり、立派に成長しているのがわかりますね、と波田学芸員。

三鷹駅北口の街並みは変わりましたが、銀杏は同じ場所にあり、立派に成長しているのがわかりますね、と波田学芸員。

これが拡大図。三鷹駅北口の銀杏の成長ぶりに元気づけられます。

これが拡大図。三鷹駅北口の銀杏の成長ぶりに元気づけられます。

各エリアごとに「むーくんポイント」があり、私たちに気づきのヒントをくれる仕掛け。小学3年生に戻った気分で考えます!

各エリアごとに「むーくんポイント」があり、私たちに気づきのヒントをくれる仕掛け。小学3年生に戻った気分で考えます!

吉祥寺のバスターミナルの移り変わり。現在は柳沢行のバス停ですが、昭和40年(1965)の写真では東伏見行のバス停でした。

吉祥寺のバスターミナルの移り変わり。現在は柳沢行のバス停ですが、昭和40年(1965)の写真では東伏見行のバス停でした。

パネルの下にはガラスケースが。昭和27年(1952)、市制5周年記念に作成された「武蔵野市全図」の実物。貴重です。(ちなみに今年は市制70周年🎊ですね。)

パネルの下にはガラスケースが。昭和27年(1952)、市制5周年記念に作成された「武蔵野市全図」の実物。貴重です。(ちなみに今年は市制70周年🎊ですね。)

続きまして、「衣(の移り変わり)」エリアへ。

昭和20年(1945)頃、服=野良着(農作業用服)でした。各家庭で服を作り、直して、大切に着ていました。

昭和20年(1945)頃、服=野良着(農作業用服)でした。各家庭で服を作り、直して、大切に着ていました。

ガラスケース内、裁縫道具一式。嫁入り道具の一つとして、一家に一セット必ずありました。服を「直して着る」ため、ボタンや型紙を取っておいて繰り返し使いました。

ガラスケース内、裁縫道具一式。嫁入り道具の一つとして、一家に一セット必ずありました。服を「直して着る」ため、ボタンや型紙を取っておいて繰り返し使いました。

昭和10‐20年代の雑誌の付録の「型紙」。当時の流行の最先端だったのでしょうね、今見てもお洒落です♪特筆すべきは「付録」文化。近年復活の兆しを見せ、今も健在!継承されているものもあります。

昭和10‐20年代の雑誌の付録の「型紙」。当時の流行の最先端だったのでしょうね、今見てもお洒落です♪特筆すべきは「付録」文化。近年復活の兆しを見せ、今も健在!継承されているものもあります。

当時の朝鮮半島の地図(超貴重!)を示しながら、この野良着の歴史を愛を持って語る波田学芸員。「仁川(インチョン。現在ソウルの空港がある港街ですね)」と書いてあり、当時現役で使われていた(であろう)布袋で作られた野良着。縫製修理された跡もあります。

当時の朝鮮半島の地図(超貴重!)を示しながら、この野良着の歴史を愛を持って語る波田学芸員。「仁川(インチョン。現在ソウルの空港がある港街ですね)」と書いてあり、当時現役で使われていた(であろう)布袋で作られた野良着。縫製修理された跡もあります。

チェック柄のオシャレな野良着。

チェック柄のオシャレな野良着。

続いて、「食(の移り変わり)」エリアへ。

「武蔵野のくらし今昔―昭和の衣・食・住―」のミュージアムトーク@武蔵野ふるさと歴史館に行ってきました!③へ続く。

「「武蔵野のくらし今昔―昭和の衣・食・住―」のミュージアムトーク@武蔵野ふるさと歴史館に行ってきました!②」への3件のフィードバック